Ces dernières années, les K-Dramas ont su s’imposer au niveau mondial, et pas seulement grâce à la romance ou à la comédie. Avec Squid Game et Sans merci, la Corée du Sud montre un autre visage : sombre, violent, et désespéré. Ces deux séries, bien qu’extrêmement différentes dans la forme, partagent un fond commun : une critique féroce de la société sud-coréenne contemporaine.

Squid Game : à travers des jeux enfants, la société coréenne est mise à nu

Avec Squid Game, le réalisateur Hwang Dong-hyuk n’a pas seulement signé l’un des plus gros succès de l’histoire de Netflix. Il a révélé au monde une Corée du Sud rongée par la précarité, la dette et une violence sociale systémique. Loin d’un simple thriller sanglant, la série est le miroir sombre reflétant une société en crise.

Un constat sans appel

Dès la première saison, le profil des joueurs donne le ton : un père ruiné, une transfuge nord-coréenne, un migrant exploité, un diplômé d’élite aux abois. Tous sont pris au piège de dettes insurmontables, symptomatiques d’un pays où l’endettement privé est l’un des plus élevés au monde. On comprend bien l’expression populaire chez les jeunes Coréens « Hell Joseon » : une société qui promet la réussite mais n’offre plus aucune échappatoire.

Le personnage de Cho Sang-woo, major d’une grande université, illustre ce mythe du mérite qui s’effondre. Sa chute est d’autant plus brutale qu’elle incarne la déroute morale des élites, l’un des fils rouges de la série.

Les saisons suivantes amplifient cette dénonciation, mettant en scène la collusion entre grands groupes industriels, justice et pouvoir politique. Vous avez dit « fiction » ? Pas vraiment, à en croire les récents scandales qui ont secoué le pays (« scandale du sac Dior », l’ex-présidente de la Corée du Sud Park Geun-hye…).

La finalité

Et Squid Game va plus loin en mettant en scène des personnages souvent oubliés : travailleurs migrants, femmes seules, personnes âgées sans ressources. Tous deviennent les pions d’un jeu cruel, métaphore glaçante d’un système où chacun lutte pour sa survie, sous l’œil indifférent des puissants.

Les jeux d’enfance sont toujours détournés (1,2,3 Soleil, ddakji, dalgona, tir à la corde…), ce ne sont pas des épreuves innocentes, mais les symboles d’une société où les règles sont opaques, où la trahison est un réflexe, et où l’échec peut coûter la vie. La présence des « VIPs », riches spectateurs étrangers, parachève le tableau : l’exploitation est devenue un spectacle mondialisé.

La saison 3, diffusée en juin 2025, prolonge le constat. Elle interroge la manipulation de masse, le contrôle social et la tentation autoritaire. Le jeu final, lui, n’est plus seulement un combat pour la survie, mais une question morale : que reste-t-il de notre humanité dans un monde régi par la peur et l’argent ?

Plus qu’une dystopie…

La violence de cette fiction reflète une réalité certes moins visible mais tout aussi brutale (solitude, compétition scolaire, pression sociale). Squid Game nous ouvre les yeux sur l’angoisse sociale d’un pays pris dans un capitalisme sans filet. C’est une fable moderne sur une société bien réelle.

Fiche technique

Plateforme : Netflix

Nombre d’épisodes : 9 épisodes (saison 1), 7 épisodes (saison 2), 6 épisodes (saison 3)

Durée d’un épisode : environ 1 heure

Dates de sortie : 2021 (saison 1), 2024 (saison 2), 2025 (saison 3)

Casting : Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Wi Ha Jun, Park Hae Soo, Yu Ri Jo

Création : Hwang Dong-hyuk

Déconseillé aux -16 ans

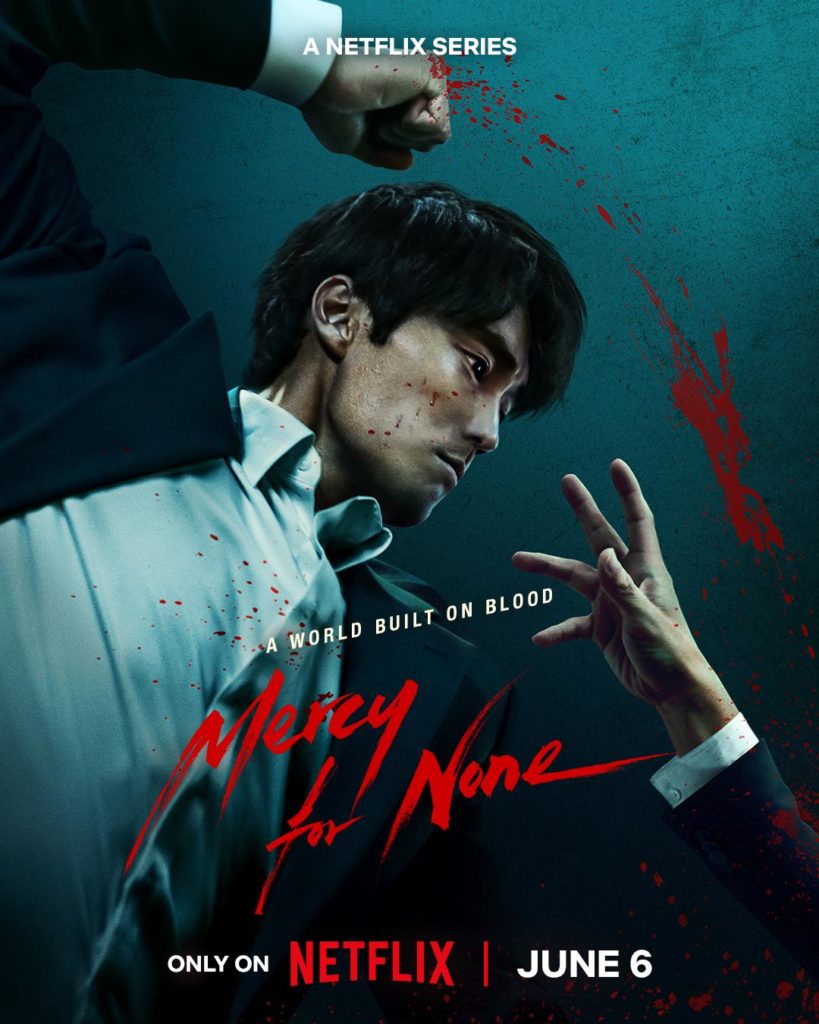

Sans merci, la violence comme métaphore sociale

Pas de romance ni de légèreté dans ce thriller impitoyable. Sans merci plonge dans les bas-fonds du crime organisé avec une intensité rare. L’acteur, So Ji Sub, est de retour et hante les rues de Séoul. Mais derrière la vengeance et les combats se cache un portrait brut de la société coréenne, qui laisse entrevoir les inégalités, la corruption et les fractures sociales.

Une série d’action… mais pas que

Sans merci (titre original : Gwangjang) peut être considéré comme un simple exutoire sanglant, une fiction dans la lignée des grands thrillers noirs coréens, sans toutefois égaler le chef-d’œuvre du genre, Old Boy. Pourtant, sous ses apparats de série d’action brutale, se dessine un reflet de la Corée du Sud contemporaine. Corruption institutionnelle, guerres de clans, violence systémique… La géographie de la série n’est pas anodine. Loin du quartier flamboyant de Gangnam, c’est dans les ruelles grisâtres et les bas-fonds que tout se joue. Ce choix souligne le fossé entre les dominants, souvent liés au monde des affaires ou à la justice, et ceux qui n’ont que leurs poings pour survivre, là où la loi est absente.

Justice, corruption, trahison

La série brouille la frontière entre criminels et figures de l’ordre, et questionne : jusqu’à quel point les institutions sont-elles gangrenées par le pouvoir et l’argent ? Le réseau de corruption, les ententes tacites et les zones grises sont au cœur de l’intrigue. Ce traitement rappelle des faits réels en Corée du Sud, où plusieurs scandales ont éclaboussé des juges, hommes politiques ou chaebols (conglomérats). Nous découvrons tout au long des épisodes des hommes déchirés entre un passé qu’ils ne peuvent fuir et un monde qu’ils ne comprennent plus, mais également de jeunes ambitieux amoraux qui grimpent les échelons à coups de trahisons. Le contraste est fort : il illustre une Corée tiraillée entre traditions hiérarchiques et individualisme ultra-compétitif.

Chaque coup porté, chaque confrontation physique semble renvoyer à une rage contenue, collective. Les dialogues comme les armes à feu y sont rares : la violence est intime, directe, organique.

Face cachée

Sans merci montrerait-il une Corée du Sud en crise identitaire ? Entre ses succès économiques et culturels mondiaux, et les tensions internes sur le plan social, éthique et générationnel, le pays vit un décalage. Le réveil brutal du principal protagoniste, après onze ans de retrait, face au monde qu’il retrouve est à l’image de celui de nombreux Sud-Coréens : une désillusion face à un rêve étatique devenu cauchemar individualiste.

Derrière les effusions de sang et le rythme effréné, Sans merci dresse un tableau sombre mais lucide de la société coréenne. Une fiction brutale, certes, mais à haute valeur révélatrice.

Fiche technique

Plateforme : Netflix

Nombre d’épisodes : 7 épisodes

Durée d’un épisode : environ 45 minutes

Dates de sortie : 2025

Casting : So Ji Sub, Heo Joon Ho, Jo Han Chul, Ahn Gil Kang, Gong Myeong, Choo Young Woo

Création : Choi Sung-eun, You Ki-seong

Déconseillé aux -16 ans

Deux univers, une même tension sociale

Je vous propose une plongée dans une double lecture de ces œuvres coups de poing.

Squid Game (Netflix, 2021-2025) est une fable noire : 456 individus endettés acceptent de participer à des jeux d’enfant qui s’avèrent mortels dans l’espoir de remporter une somme astronomique. Sans merci (Netflix, 2025) délaisse la parabole pour un réalisme glaçant : un ancien gangster revient dans le milieu pour venger la mort de son frère, victime d’une embuscade dans une guerre de clans.

Toutes deux mettent en scène des personnages happés par un système impitoyable. Dans Squid Game, ce sont les exclus du capitalisme : chômeurs, migrants, étudiants ruinés. Dans Sans merci, ce sont les membres d’un ordre mafieux, soumis aux codes de loyauté et de silence.

Capitalisme et loi du plus fort

Squid Game dénonce un système où la compétition est partout, où l’échec social condamne à la mort symbolique ou réelle. La série fait de chaque jeu une allégorie : ici, la vie est une arène où seuls les plus habiles, ou les plus cruels, s’en sortent.

Sans merci montre une société où la violence est un langage. Les gangs fonctionnent comme des entreprises : hiérarchies, objectifs, territoires à défendre. Mais aucune loi n’y protège les faibles. La force supplante le droit, et la vengeance remplace la justice.

Masculinité en crise et héros sacrificiels

Là où Squid Game met en scène une diversité de profils (hommes, femmes, migrants, personnes âgées), Sans merci fait le choix radical d’un casting presque exclusivement masculin. Ce n’est pas anodin. La série interroge la virilité coréenne dans sa forme la plus dure, celle héritée du patriarcat, transmise par le code des gangs, et réduite à l’action violente.

Nam Gi-jun est un héros tragique, hanté par le devoir familial. Il ne tue pas par goût, mais par obligation. Gi-hun, dans Squid Game, est un antihéros : faible, endetté, mais encore humain. Tous deux traversent l’enfer, mais un seul en revient avec une conscience intacte.

La violence comme révélateur du monde

Squid Game joue la carte de la stylisation : les décors enfantins tranchent avec la cruauté des jeux. Sans merci opte pour une esthétique brutale, sombre, réaliste. Dans les deux cas, la violence est moins gratuite que signifiante. Elle dit le monde tel qu’il est : injuste, impitoyable, cynique. Les « VIPs » de Squid Game, riches voyeurs pariant sur la mort, font écho aux figures invisibles du pouvoir dans Sans merci. Dans les deux cas, les décideurs sont absents du terrain, mais omniprésents dans le destin des autres.

Deux fables sombres d’une même société

Squid Game et Sans merci sont deux lectures différentes mais convergentes d’une Corée contemporaine en crise. L’une utilise la parabole et le jeu, l’autre le réalisme noir et la vengeance. Mais toutes deux nous parlent d’une même souffrance : celle d’individus pris dans des engrenages qui les dépasse, où la survie est la seule victoire possible.

En ce sens, ces deux séries s’adressent autant à la Corée qu’au monde entier. Car derrière leurs codes locaux, elles pointent un mal universel : la perte de sens dans une société gouvernée par la peur, la dette, et la loi du plus fort. Et si la réalité dépassait la fiction…

À découvrir également

L’actu K! World

Magazine K! World N°46 SPÉCIAL ÉTÉ avec 30 pages de jeux, vos artistes K-Pop préférés – BTS, Stray Kids, MEOVV, 82MAJOR, ALL(H)OURS, SAY MY NAME, – les rubriques K-Dramas et K-Culture, disponible dès le 27/06 dans vos points presse. Disponible également dans l’abonnement et sur notre boutique en ligne.

Lisez un extrait gratuit du N°46 en cliquant ici !